新型コロナウイルスの感染患者から分離したオミクロン変異株であるBA.4系統とBA.5系統について、増殖能と病原性をBA.2系統やデルタ株と比較した分析結果が発表されています。

記事を読む

スプリンター、つまり短距離走者は脚力を鍛えすぎると脚が重くなってしまい、逆にスピードを出しにくくなるのではないか。そのような疑問を解決する研究が行われています。

記事を読む

近年では睡眠や規則正しい生活習慣の重要性がますます認識されてきており、子どもの夜更かしや睡眠習慣についての問題が懸念されています。

記事を読む

スポーツ選手にとってさまざまな視機能が重要であると考えられますが、いったいどのような機能が必要でしょうか。

記事を読む

コーヒーに認知症を予防する効果がある可能性が示されました。その効果にはカフェインが関わっているかも知れません。

記事を読む

暑いなかでたとえばマラソンのような持久運動をする際、冷たい飲料水やメントールを摂取することで、運動能力を伸ばすことが報告されています。

記事を読む

呼吸は生きていくために必要な人体の活動のひとつですが、呼吸のリズムが体や脳にさまざまな影響を及ぼすことが知られています。

記事を読む

A rainbow of sample paint color swatches

色の好みは人それぞれ違うと考えられていますが、最近の研究から絵画の配色については多くの人が好む特定の特徴が存在することが明らかになっています。

記事を読む

日本人の1日あたりの食塩の摂取量は成人男性で10.0グラム、成人女性で9.3グラムと言われており、WHOの基準と比較してもとても多いとされています。

近年は健康志向の高まりから減塩食品の市場が拡大していますが、多くの人が減塩食に不満を抱いているとのこと。

記事を読む

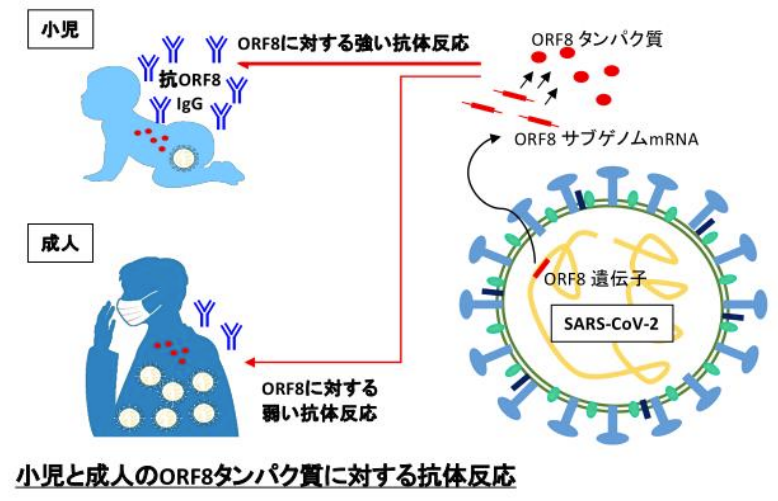

新型コロナウイルス感染症で小児が重症化しにくいのはなぜか。その理由と関係する可能性がある特有の免疫反応が発見されました。

記事を読む

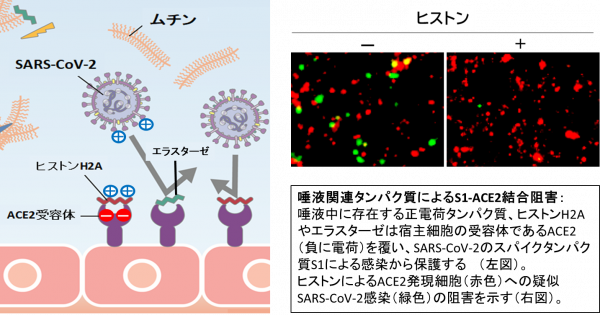

唾液中のタンパク質成分が新型コロナウイルスの感染を阻害することがわかりました。新たな感染予防薬や治療薬の開発につながる可能性もあります。

記事を読む

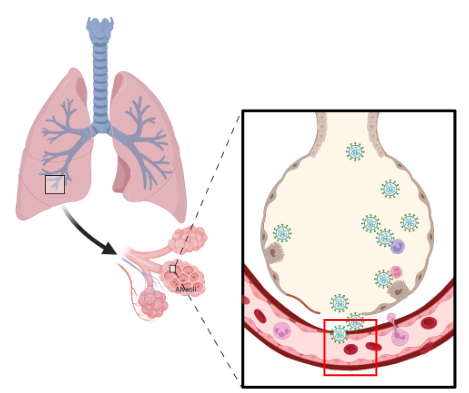

新型コロナウイルス感染症では高齢患者で重症化率と致死率が高いことが報告されています。その原因として、血管内皮細胞へのウイルス感染および血管の障害や血栓の形成が関与している可能性が示されました。

記事を読む

外科医が自分の誕生日に手術を行ったばあい、患者の死亡率が高くなるという気になるデータが発表されています。これからは手術日が決定したときに執刀医の誕生日を確認する必要があるかもしれません。

記事を読む

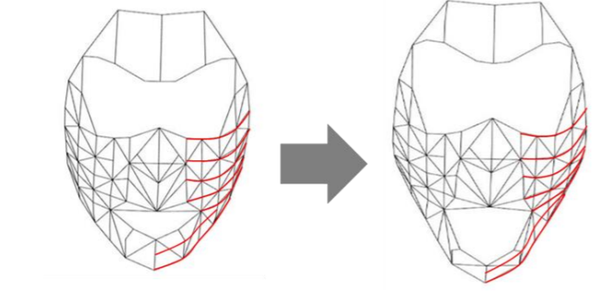

最近はテレワークもだいぶ浸透してきており、リモート会議などに参加する機会も増えているのではないでしょうか。そこで顔の「魅力」に関する気になる研究結果をご紹介します。

記事を読む

みなさん自尊心は高いほうですか?それとも低いほうですか?一般的に自尊心の高さは年齢とともに変化していくそうです。

記事を読む

速読力をアップする方法

速読力をアップする方法

脳力をアップする方法

脳力をアップする方法

英語力をアップする方法

英語力をアップする方法